Ho provato ad immaginare come mia nonna Therese (Ina) avrebbe descritto la sua infanzia a Marsiglia tra il 1909 e il 1914, il suo amore per il padre Helmut e la sua prima frontiera.

Emisi il mio primo vagito alla Conception, storico ospedale di Marsiglia sorto sul sito di un convento dedicato all’Immacolata Concezione e inaugurato nel 1858. Il 1909 e l’allora porto dell’impero mi accolsero e con loro mia madre Teresa Ballatore e mio padre Helmut Wessel: ad accomunarli il 12 maggio, data di nascita di entrambi e il 16 dello stesso mese, la mia. Fu un ingresso in questo mondo alquanto entusiasmante: dell’appartamento che mi accolse ricordo ancora un pianoforte a coda, proprio al centro della sala principale, una sala lettura tappezzata di libri e preziosi lampadari di cristallo che sornioni rubavano la mia neonata attenzione. In casa con me passava la maggior parte del tempo mia madre: alta, bruna, dotata di occhi intensi e coraggiosi era allegra come la fossetta che spuntava dal suo mento e vantava un’intelligenza fatta di esperienza. Nata nel cuneese da famiglia contadina partì agli albori del secolo in corriera con altre ragazze in cerca di opportunità lavorative in Francia. Il raccontarvi di lei mi costringe ad anticiparvi la sua qualità più grande, il distillato con cui ancora si disseta appena sveglia e che probabilmente mescola al latte mattutino: la sua capacità di resistere agli urti aggiungendoci una buona dose di sorriso. In ogni modo io conobbi le sue origini solo più tardi; in quel mio affaccio alla vita vi posso solo raccontare di una bella donna vestita con gonne profumate e corpetti ricamati, arricchiti da gioielli sempre diversi e acconciature curate ad incorniciarne il volto. Il suo abbraccio forte e il sorriso tranquillizzante e vispo erano per me di grande consolazione in un’epoca in cui bastavano il suo latte e resistenza a rendermi felice. In quel maggio 1909 vidi per la prima volta mio padre Helmut affacciarsi alla mia culla e me ne innamorai. Me lo sono più volte immaginato partire in treno dalla sua Hannover, città non lontana dalla lontana Amburgo dove mio nonno gestiva una raffineria di zucchero. La prima cosa che notai furono i suoi baffi ordinati elegantemente piantati sul suo viso ovale e fiero. Occhi scuri e sopracciglia definite introducevano al naso che non si nascondeva ma al contrario sembrava lo strumento dell’intuito che dimostrò di avere in vita. Il profumo dei suoi capelli pettinati mi sfiorò il nasino di allora che sarebbe anch’esso diventato uno strumento di tutto rispetto. Dal collo della sua camicia vedevo partire una cravatta che subito apprezzavo scomparire sotto un impeccabile doppiopetto. Fu lì, come detto, che iniziai ad amarlo e lui ad amare me di un amore preferenziale che mi avrebbe al contempo saziato e affamato. Era spesso fuori casa, impegnato in diversi affari e il suo lavoro sembrava essere piuttosto redditizio: non capivo se all’epoca si occupasse di traduzioni, di commercio o se, più probabilmente, utilizzasse le traduzioni per il suo commercio. Di certo la babele di lingue e suoni che danzavano in quella mia prima casa oggi mi manca, mi manca l’impressione di essere nel Mondo e in ogni posto contemporaneamente. Mi ha da sempre inorgoglito sapere che mio padre potesse parlare e scrivere correttamente sette lingue perciò mi affretterò ad elencarvele: tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, ungherese. Non so dirvi se il mio amore abbia operato aggiunte o se questa fosse la lista originale, vi basti sapere che Helmut lavorava e viveva con le lingue e questo già allora mi sembrava un potere invidiabile da tenere in buon conto.

Tra i tanti ospiti che i miei genitori ricevevano per un thè, una cena o un pomeriggio di musica spiccava la mia madrina di battesimo, una nobile russa dal nome impronunciabile che all’epoca non mi sembrava potesse essere nata da donna ma piuttosto uscita per magia dalle cascate dell’El Dorado e poi ricoperta di immense quantità di oro e pietre preziose. Ricordo ancora a distanza di trent’anni le sue dita affusolate intente a sollevare qualche pietanza con l’aiuto di pesanti forchette d’argento.

Un piccolo trono rivestito in velluto mi accoglie adagiata su una cascata di pelliccia di chissà quale provenienza. Nella mia posa disinvolta da infante lascio cadere morbido il mio vestitino da una spalla ma, con premonitrice attenzione, mi tengo fermamente ai soffici braccioli mentre mi concedo di incrociare le mie gambe rotonde. I miei occhi fotografati in quel 1910 marsigliese esprimono una consapevolezza che mal si sposa con la taglia del mio corpo e non parlano affatto della mia felicità di allora. Non tutti possono collocare la felicità in uno spazio e in un tempo preciso, tuttavia Marsiglia e i miei primi cinque anni di vita sono le coordinate per incrociare la mia.

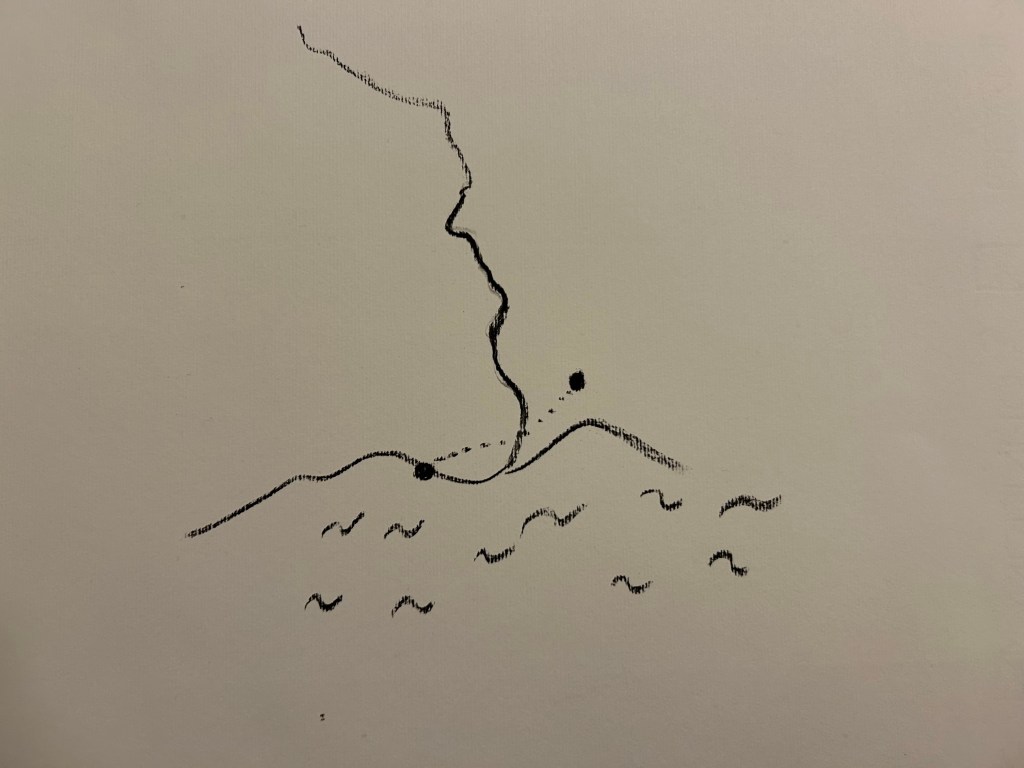

A un anno di distanza da quella foto, nell’agosto del 1911, nacque mio fratello Henri Marcel: i suoi occhi chiari e la carnagione al latte sembravano aver rubato tutta la nordicità a disposizione dei geni di nostro padre. Io mi ero presa lo sfacciato naso paterno e il suo irrimediabile senso dell’ordine che pur ereditò anche mio fratello. In casa restavamo molto spesso in tre, con qualcuno della servitù, mentre mio padre, indossato cappotto e cappello, ci faceva un piccolo cenno con il bastone da passeggio prima di uscire e lasciarci udire i suoi passi decisi giù per le scale. Io avrei voluto spesso accompagnarmi a lui per non sentire i pianti tremendi di Henri e le incredibili cantilene in dialetto cuneese necessarie a calmarlo, interrotte solo dai netti rintocchi della nostra cattedrale. La pazienza non è mai stata il mio forte e in questo penso di dover ringraziare mio padre visto che il raggio di sole della mia dolce mamma ne avrebbe potuta vendere in quantità industriali al mercato dei fiori della domenica. A proposito di fiori, mia madre profumava di un profumo che ancora oggi mi riempie. Scoprii più tardi di cosa si trattasse ma lo amai da subito: Roget Gallet, un’essenza dalla ricetta segreta nata a Parigi non molti anni prima e che sentivo diffondersi in sala da bagno a partire da una boccetta rettangolare con un importante tappo ricamato e ricoperto di riccioli che sembravano d’oro. Una festa per l’olfatto ma anche per la vista e per l’umore che godeva per l’intera giornata di quel momento. Dell’amore tra i miei genitori ricordo l’alchimia dei loro sguardi, una gara di astuzia e intelligenza che si risolveva in un’arresa nel solo incrocio tra quelle due paia di occhi arguti, feroci e ardenti. Occhi che si sarebbero intesi per sempre anche nel non intendersi più. A volte sentivo il fruscio provocato dalla carezza di mio padre sul corpetto stretto in vita di mia madre, ma era solo qualche istante, che diventò sempre più raro perché l’intesa era negli occhi, ne sono certa. Non posso dire che mio padre rientrasse tutte le sere a casa e a volte ebbi anche l’impressione che quella non fosse precisamente casa sua: si sa, da piccoli non si ha veramente il senso delle giornate perché i sonni pomeridiani drogano tempo e spazio e mandano in estasi più di quanto si possa pensare ma ricordo con certezza che alcune notti rimanevano orfane del bacio della buonanotte che spesso suggellava il rimbocco delle coperte. A volte invece il rientro era tardivo e mi trovava già ampiamente addormentata o in dormiveglia intenta a sognare ciò che invece era reale, il suo ritorno. Ricordo mio padre visitare mondi fantastici nelle ore trascorse lontano da noi e questa mia fantasia era supportata da tutto quello che ci recava da fuori al rientro: libri, tanti libri, infusi, spezie e di nuovo libri, gioielli per la mamma e poi di nuovo libri, monete luccicanti, cammei e francobolli, stampe esotiche e libri e inchiostro, di nuovo libri, cammei e mappe. Ma era al suo fermacravatta dorato e impreziosito da un magnifico corallo a cui mi aggrappavo quando non era troppo tardi per il bacio della buonanotte. Cravatta, baffi ordinati, profumo, colletto, la sua mano calda sulla mia guancia desiderosa: tutto concorreva a rendere quel momento indicibile e davvero poco terreno il suo “Bonne nuit, que dieu te protege, ma chère”. “Ma chère, ma chère, ma chère”, così preciso da rimbombarmi in testa fino al sonno, così dolce da non poter che parlare di una verità sconcertante, così robusto che un intercalare non fu mai. Fu da quei baci che risolsi di essere la preferita di mio padre e che i pianti di Henri nulla avrebbero potuto rispetto a questa realtà. Oggi non riesco a parlare di questo ma posso intuire che il legame che esisteva tra me e mio padre fosse esclusivo come quello di due amanti, predestinati in vita ma che si ritroveranno davvero solo dopo morti. Si sa, il mistero abita gli amanti ed era forse la sua bocca da cui uscivano parole così diverse, intraducibili o traducibili, così esotiche o famigliari, così straniere, composte o dure e sinuose e infine definitivamente misteriose a rendere tutto irrinunciabile. Tuttavia, la mia vita scorreva tranquilla, immaginando di potersi conservare così all’infinito come un vino d’annata destinato a un lungo invecchiamento. Penso di nuovo alle sue parole e alle sue lingue, a tutte le lingue del mondo, ci sarebbe voluta una vita, una piacevole vita per impararle tutte. Questa mi sembrava la missione di Helmut: confortante per me pensare a mio padre come a un poliglotta affamato che più macinava frasi e più ne trovava di nuove da comprendere, un consolante ciclo destinato a chi come lui non si arrende e trova tranquillità nel non vedere la fine di un mondo, di un’azione, di una consuetudine, di una cosa bella. Ma arrivò un ordinario mercoledì dal barbiere, un ordinario mercoledì di barba precisa e guance morbide e pastose, di profumo e di lama a sfiorare i lineamenti geometrici del volto di Helmut. “Se avessi un tedesco sotto mano, gli taglierei la gola”. Così disse Rodolphe, l’affabile barbiere appunto, rivolgendosi a mio padre, abilmente nascosto dietro la sua impeccabile pronuncia marsigliese. Era l’estate del 1914 e si respirava aria di spettacolo finito, che ognuno indossi la pelliccia, se la chiuda per bene intorno al collo e torni alla propria carrozza per ripararsi dal freddo presso la propria dimora. E così fu: spettacolo finito, il sipario sta per chiudersi, proprio come quello all’Opera de Marseille, dove due anni prima i miei genitori avevano assistito con entusiasmo a “La reine s’amuse”. Ma erano altri tempi e non era ora di prepararsi a una partenza. La partenza. Non deve essere facile spiegare a dei bambini il significato della parola partenza: infatti nessuno lo fece in quel caso. Semplicemente ci trovammo ad avvolgere, nelle nostre lenzuola di seta, il servizio d’argento da ventiquattro pezzi più prezioso e pesante che avevamo. Qualcosa mi diceva che avrei fatto bene ad imprimermi nella mente quelle mura, quei divani, quei soffitti, quei pavimenti, quelle finestre, quei tappeti, quelle tende, quei profumi, quelle porcellane, quei pizzi, quei giochi, quella vita, quella via, proprio come faceva il fotografo quando una volta all’anno arrivava in casa, di solito sotto le feste e ci obbligava a stare in posa per lunghe mezzore. Questa volta dovevo fare tutto io, farlo bene e così feci. L’unica cosa che volevo portare con me era la mia bambola Aurélie; così addobbata nei suoi vestiti regali sembrava avere la necessità di portarsi dietro tutto il suo guardaroba e in effetti le circostanze lo richiedevano. Vedere mio padre chiudere dietro di sé la pesante porta d’ingresso e mia madre controllare un’ultima volta la posta nell’atrio non mi commosse o almeno non quanto ora. Ci volle qualche istante per riprenderci dall’emozione e renderci conto della durezza di quell’abbandono. Più facile a dirsi che a farsi comunque. Per quella partenza non sarebbe bastato attendere il tramway che vedevo regolarmente solcare Rue de la République come un elegante sciatore la sua discesa preferita, né la programmazione del cinematografo con i suoi cartelloni sgargianti ci avrebbe consolato del lieve ritardo del mezzo. Quella volta era tutto più difficile e grave. Il nostro bagaglio leggero e ben assortito sembrava tuttavia reduce da un taglio bislacco, incomprensibile agli occhi della piccola Therese. Il nostro mezzo era un carro a ruote grandi, trainato da un cavallo stanco, “avrà trascorso la notte a lavorare al Quai du Vieux Port” pensai nel ritrovarmi faccia a faccia con quest’ultimo. Tuttavia, quel bagaglio, risultato del violento taglio nella nostra vita, fu caricato su questo carro e insieme a lui tutta la mia famiglia. Non versai alcuna lacrima nel vedere l’imbocco di Rue Curiol farsi piccolo sino a sparire, le partenze probabilmente servivano anche per raggiungere la campagna e per godere dei frizzanti pic-nic primaverili fuori città. Ma non era questo il caso, perché il nostro destriero questa volta avrebbe puntato più a est. Giunti assonnati al confine tra Francia e Italia, alcuni uomini in divisa fecero passare mia madre con noi bambini mentre trattennero a pochi passi in territorio francese mio padre Helmut. Fu allora che vidi mia madre accasciarsi a terra come morta. Morta non era, ma intelligente sì: il suo svenimento improvviso provocò infatti la reazione spontanea di Helmut che scattò con velocità inaudita ai suoi piedi prima di sentirla pronunciare queste parole: “Sei in Italia e adesso ci resti”. Così, entrando in Italia, conobbi la mia prima frontiera.