*** ATTENZIONE: I CONTENUTI DI QUESTO POST POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA’ (OPPURE ACCAREZZARLA) ***

Sono le quattro del mattino. Sono in una delle stanze preparto. Sono quattro in tutto, ciascuna accoglie due gestanti. Il clima è teso e rilassato al contempo, sospeso e urgente. Penso alle otto creature che verranno al mondo nelle prossime ore e vorrei già conoscerne le vite, le inclinazioni e probabilmente anche i peccati. Le contrazioni sono “finalmente” iniziate dopo due giorni di induzione.

Le mani indagatrici dell’ostetrica di turno rilevano ora una dilatazione di due centimetri e si trattengono nel mio corpo fino a produrre la rottura delle membrane. Un vortice di acqua calda mi sorprende e inzuppa il materasso. L’ostetrica lascia la stanza raccomandandomi di respirare lungamente. La camera è buia, i soffitti sono alti, davanti a me inquadro il classico tavolo di pranzi anoressici e di fianco il letto lasciato vuoto da chi ora starà spingendo in sala parto per far uscire il suo miracolo. Mi sento spaventata perché capisco che il dolore sarà incrementale e al momento sono sola a combatterlo. Mi piego su me stessa ad ogni contrazione e mi rendo conto di abbandonare ad ogni dolore un pezzettino di compostezza. Cerco di respirare come mi è stato insegnato, allungo l’espirazione più che posso come se mi aiutasse a spostare in là il dolore. Mi avevano spiegato di pensare alle onde del mare: quando arrivano sul bagnasciuga ti bagnano prima i piedi, poi le gambe, quindi la pancia, infine il torace e la testa per poi ritirarsi e ogni volta tornare nuovamente, ritmiche, inesorabili. Questa ciclicità che garantisce una tregua tra una contrazione e l’altra e che dovrebbe rassicurarmi non fa altro che angosciarmi nella certezza che verrò a breve di nuovo travolta. Piegata nel letto su un fianco non vedo la fine del dolore. In un secondo di lucidità accarezzo l’ingenuità di qualche giorno fa che mi portò a disegnare un’onda sul mio quaderno di appunti e a pensare di poterlo rifare durante il parto per tracciare l’intensità delle contrazioni. Tuttavia, le onde esistono per davvero e si materializzano su carta come esito del monitoraggio della mia pancia. Ora tutte le mie forze sono ormai concentrate nel superare anche l’ennesima fitta e nell’abusare del pulsante rosso per chiamare l’ostetrica quando penso di non farcela più. Questa azione mi distrae solo momentaneamente. Ormai l’espirazione non riesce ad arrivare sino alla fine del dolore, mi rendo conto che quando butto fuori tutta l’aria il male è ancora lì a farmi impazzire. Entra l’ostetrica, devo avere il viso stravolto: la supplico di portarmi in sala parto ma lei mi propone una doccia calda. Non ho alcuna aspettativa ma non riesco ad oppormi. La donna posiziona un’ampia sedia al centro della doccia, mi accompagna, apre l’acqua e mi porge il doccino invitandomi ad indirizzarlo verso la pancia dolorante. Mi lascia raccomandandosi di trascorrere almeno un’ora in quella posizione, mi pare un’infinità ma, di nuovo, non riesco ad oppormi. Perdo il senso dello spazio. Il tempo è scandito dal ciclo delle contrazioni, le famose onde che sotto la doccia si conclamano come un’immagine beffarda. Nulla ora mi ricorda la sinuosità del mare o la calma del bagnasciuga. Mi assopisco tra un dolore e quello successivo e mi sembra di far mio tutto il dolore del mondo, tutto il dolore delle altre sette partorienti vicine di letto e di attesa. Non mi sono mai sentita cosi sola.

Apro gli occhi come di ritorno da un lungo sonno. Sparo il getto bollente sul ventre come se volessi farla finita ma senza poter godere di tale sollievo. Non ricordo di essere mai stata così male, piango e mi dispero, inutilmente. I capelli sono tutti appiccicati alla fronte, le mie forme sono giganti e il mio viso mostruoso, il sangue rosso che invade la sedia e il piano della doccia, il vapore, il buio della stanza e la luce al neon del bagno mi sembrano pezzi perfetti di un puzzle dell’orrore. Penso a cosa potrei disegnare ora se mi ritrovassi anestetizzata davanti alla mia me stessa partoriente. Maledico alcune narrazioni poetiche sul parto a cui non ho mai creduto nemmeno per un istante. Maledico il naturale, sinonimo di buono e giusto e casomai piacevole come questo terrificante cammino verso la dilatazione da manuale. Maledico chi raccomanda di pensare alla meta e non al viaggio: adagio che stranamente si applica solo alle partorienti. Maledico l’ipocrisia di chi propina una formazione preparto tutta profumi e colori come se la via per i dieci centimetri fosse costellata di gelsomini e unicorni rosa. Premo il pulsante rosso, ce n’è uno anche in bagno. Questa volta non compare l’ostetrica ma una signora in divisa rossa che non so a quale mansione far corrispondere. Me ne frego del colore e sebbene indossi l’espressione di chi si trova lì per caso, le propino con voce cantilenante la mia disperazione: mi promette che avviserà l’ostetrica. Ogni minuto mi sembra infinito. Una casacca lilla fa capolino dalla porta del bagno e mi informa che si sta liberando una sala parto ma che devo aspettare il personale del turno successivo, non vale la pena che io venga gestita da chi sta per lasciare il reparto. Presto arriveranno a visitarla, mi dice e si congeda con un in bocca al lupo che sa di ipocrita pacca sulla spalla. Nel sentire di odiarla mi sento abbandonata. Non so dire da quanto tempo io sia nella doccia, le mie dita sono tutte raggrinzite e ormai l’acqua mista sangue è ovunque. Penso a chi passerà a pulire tutto questo scempio e, in compagnia del mio residuo pudore, mi dispiaccio di averlo prodotto. Vorrei staccare la mia pancia dal corpo ma non ne ho gli strumenti. Quanto sudore marcio odoro ora. Quanto è difficile cambiare stato, quanto è difficile mutare. Respiro di un respiro lunghissimo che sembra dilatarsi nell’ingannare sé stesso e i suoi talenti che a questo punto non apprezzo più. Un volto nuovo appare ora come una visione ad annunciarmi che è ora di alzarsi e di raggiungere la sala parto. Mi sembra impossibile pensare di poter camminare ma evidentemente di questo si tratta. Sono nuda. Comprendo che il percepirmi nuda non mi provoca più alcun senso del pudore o vergogna. Semplicemente non mi interessa la mia attuale nudità e parimenti non interessa al resto del mondo. In un’altra circostanza questa constatazione mi avrebbe regalato un senso di leggerezza e di sollievo: non ora. L’intuizione che non sarebbe stato facile raggiungere a piedi la sala parto non era così errata: procedo accompagnata da non so chi fermandomi per appoggiarmi al muro ad ogni contrazione anelando il catetere della peridurale infilarsi finalmente nella mia schiena.

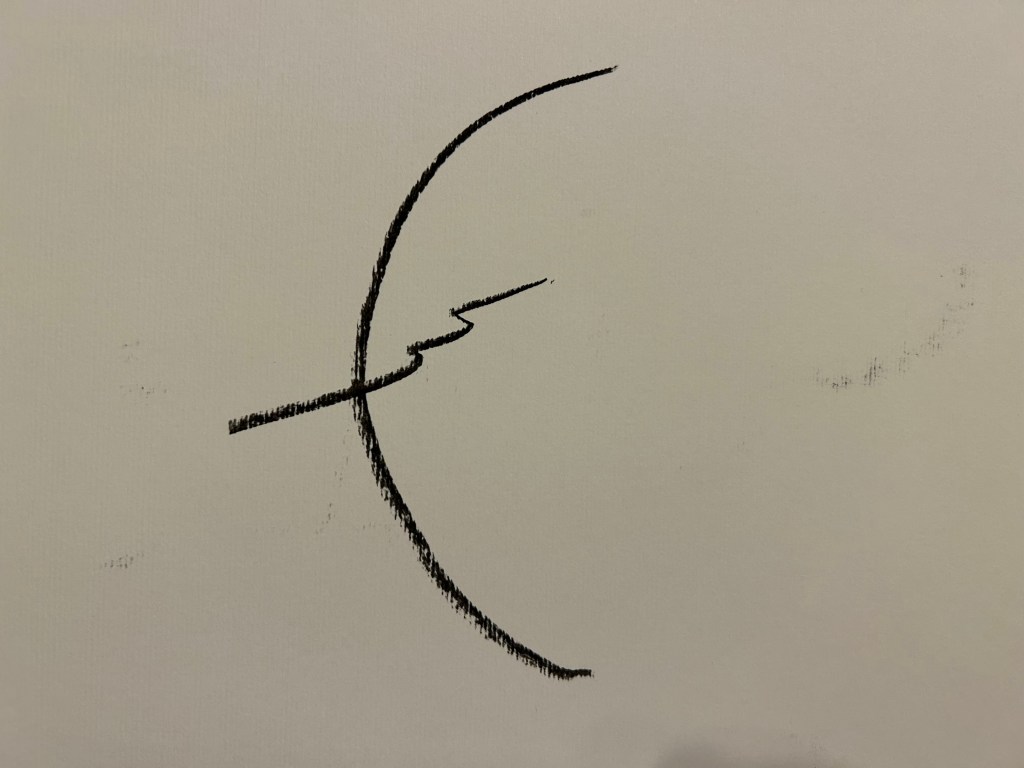

Mi fanno accomodare sul letto: ora è tutto splendidamente pulito e lieve. Il liquido anestetico è ora dentro di me. Le pareti sono tappezzate da un paesaggio amazzonico, una foresta che gode di un tramonto arancione e ocra. Mi ricorda Sao Gabriel da Cachoeira dove sono stata con mio padre ormai più di dieci anni fa. La foresta ricopre dolci onde di terra. Di nuovo le onde, la curva della terra e il suo profilo come quello di una gestante dormiente. Solo ora riesco a ripensare alla mia tela e a quella curva frontiera prossima alla rottura. Mi sembra di affrontare una corsa: i chilometri di strada sono centimetri di dilatazione del collo dell’utero che mi separano dal traguardo. Con me finalmente c’è chi mi porge un bicchiere d’acqua ad ogni chilometro e mi incita quando mi vede sconfortata. Mi sento rinascere ma non c’è tempo per sentirsi così: all’ottavo chilometro un fiotto di sangue imbratta la strada e lascia sul percorso un’inquietante scia. La mia pancia necessita di essere recisa immediatamente per distacco della placenta. Trasferita nel tempo di un respiro in sala operatoria sento senza dolore il bisturi incidere il mio corpo. Se ora fossi in piedi davanti al mio cavalletto disegnerei una curva spezzata, una mezza luna ulteriormente divisa a metà. Sono le tre del pomeriggio. Due mondi si stanno per unire e non si può più tornare indietro. Partorendo rimescolo le carte e via con un’altra mano.